プログラム (2025年8月23日 ~24日)

23日(土)

|

|

A(343教室) |

B(344教室) |

|

10:00~10:50 |

中谷実伸(福井工業高等専門学校) グラフ電卓TI-Nspire入門から線形代数の授業への活用まで グラフ電卓の使い方から、グラフ電卓を用いた線形代数の授業への活用例について紹介します。行列の計算、固有値、そして2次形式への応用まで行います。 |

勢子公男(東京理科大学) Technologyを利用した数式指導についてのヒント① 現代の日本では、誰もが上級学校で学ぶことができる教育環境が整備されてきている。これは高等教育を学ぶことが大衆化されてきていると考えることもできる。そのことを踏まえ、ここでは、グラフ電卓TI-NspireでCASの機能を利用して、方程式を中心にTechnologyを利用した教材について考察検討をしてみた。これからの数学教育の在り方を、皆様と共にワークショップを通して考えてみたい。 |

|

11:00~11:50 |

長水壽寛(福井工業高等専門学校) グラフ描画機能を使った探求教材 TI-Nspire CX II のグラフ描画機能を使った探究教材を紹介します。2次関数・3次関数のグラフ、最大・最小問題、絶対値を使ったグラフなど、皆さんと一緒に、実際に操作しながら課題を探求していきましょう。 |

万田和志(ケニス株式会社) 距離・PHセンサーを用いた定量実験 ワイヤレスセンサーを用いて、斜面台での等加速度直線運動・中和滴定でのph測定と中和熱測定の実験を行います。実験結果を考察して機能の紹介を行いたいと思います。 |

|

|

|

|

|

13:00~13:50 |

半田 真(東京女学館中学高等学校) 距離センサーで計測を 参加者自身が,バスケットボールを距離センサーの下で落として,その様子を計測していただくWork shopを行います。実際に距離センサーを使ってみたいと思っている方を対象に,参加者が機器を操作してみる機会を提供できればと思います。その上で,計測した内容をもとに教材化する方法を参加者の皆さんと議論できればと思います. |

グラフアートカンファレンス 341教室

|

|

14:00~14:50 |

データから出発する三角関数(周期関数) 単振り子のデータを三角関数でモデリングします。今までSSH、SPPまた教員研修で扱ってきた題材です。AsinB(x-C)+DのA,B,C,Dをデータから求めるものです。また、三角関数のグラフについても探究したいと思います。さて、与えられた三角関数のグラフを描くことができるでしょうか。 |

|

|

15:00~15:50 |

半田 真(東京女学館中学高等学校) グラフ電卓を用いた数学Bの統計指導 高三の演習授業でグラフ電卓TI-89 Titaniumを用いて確率分布や仮説検定などの指導を行いました。その実践報告です。生徒に一人1台グラフ電卓を1ヶ月ほど貸与し,授業でも使用しながら数学Bの「統計的な推測」に関する演習問題に取り組ませました.定期試験でもその電卓を使用してみました。 その様子と生徒の感想などを紹介し,ICT端末 生徒一人1台時代の数学教育(統計指導)のあり方を検討できればと思います。 |

|

|

16:00~16:50 |

中澤房紀(T3Japan,Naoco Inc.) 数学的確率と統計的確率 多くの社会人は学校で学習した確率は「数学的確率」=「事象が起こった回数」/「全試行回数」、最も身近な例では10円玉表の出る確率は1/2。実生活に結び付く確率はほとんどの場合は統計的確率です。ここでは、実際に作業をしながらデータを収集し、確率密度関数の概念を導入し、確率を面積で求めることを実感したいと思います。 |

24日(日)

|

|

A(343教室) |

B(344教室) |

|

10:00~10:50 |

堀尾直史(椙山女学園大学) 一体どんな使い方をしているからICT不要論が出るのか? 今年から大学生に教えるようになり、高校までにテクノロジー利用の数学授業が行われているのはマイナーであることが見えてきた。そうした大学生にテクノロジーを使ってみせると、「時間が経つのが早かった。こんな風に教わりたかった」という感想が多く出てくる。学校にICTは不要なのか?数学教育にICTは不要なのか?これまで私たちが取り組んできたことは不要なのか? 参加者の皆さまと一緒に考えていきたい。 |

坪川武弘(福井工業等専門学校・元) グラフ描画と数式処理を体験してみよう--関数とその微分を例として- コロナ禍の前まで「初心者講座」を続けてきました。数学の学習へのテクノロジー利用を一緒に体験し,考えてみましょう。今回は関数の定義とその描画方法,数式処理を扱います。授業での使い方を交換しましょう。

|

|

11:00~11:50 |

加藤慎一(秋田大学教育文化学部)、中澤房紀(Naoco Inc.) 関数概念の理解を促進するICT活用について考える 距離センサーを活用した歩く活動を通して,生徒が,事象を,対応や変化に着目してとらえ考察することをねらいとして実践した中学校数学科の授業の実際を見ていただき,生徒の学びの事実に即して生徒における関数概念の理解の促進に距離センサーがもたらす影響について,皆様と考えたいと思います。また一方で、教育のおけるTechnologyの存在について考えたいと思います。 |

数式処理を使った探究教材 TI-Nspire CX II の数式処理機能を使った探求教材を紹介します。多項式の展開、因数分解、行列の計算、極限値、不定積分など、皆さんと一緒に操作しながら、課題を探求していきましょう。 |

|

|

|

|

| 13:00~13:50 |

清水克彦(東京理科大学) Invarianceの考えを育てる数学教育におけるICTの活用 数学における不変性(Invariance)は、数学の定理のほとんどに潜み、数学的考え方として、重要であるが、その価値に見合うほどの注目がされてきていない。ある変化に対して、不変な性質(Invariance)を見出すこと、変化の一方向での変化で不変な性質(Monovariance)を体験するために、数学ソフトウエアやグラフ電卓は適した環境を与えている教材を紹介する。 |

相場大佑,長水壽寛(福井工業高等専門学校) 声の分析 母音を周波数解析して、相関図をつくります。ワークショップでは、参加して頂いた皆さんの声を録り、アプリの操作の方法から、散布図の作成までを行います。

|

| 14:00~14:50 |

Technologyを利用した数式指導についてのヒント② 日本でも生徒ひとり一人tablet等の端末をもって学習ができる時代になってきた。しかし数学学習の教育現場においては、まだまだTechnology利用の指導は一進月歩であると考えてもいる。ここでは、TI-30XBを使って、中学校の数式学習の題材を中心に、数の性質を変換機能で調べたり、代入計算の機能を使って探究したりすることで、Technologyを授業で利用するための考察と検討をしてみた。ワークショップを通して皆様と共にTechnology利用を考えてみたい。 |

河合伸昭(岡山県立邑久高校) 正規分布の導入Ⅱ 高校数学Bで、統計を扱うようになりましたが、「e」の定義も、進度によっては、積分も未習の状態で正規分布関数を扱うことになります。グラフ電卓を活用して、このギャップを少しでも解消できればという試みです。

|

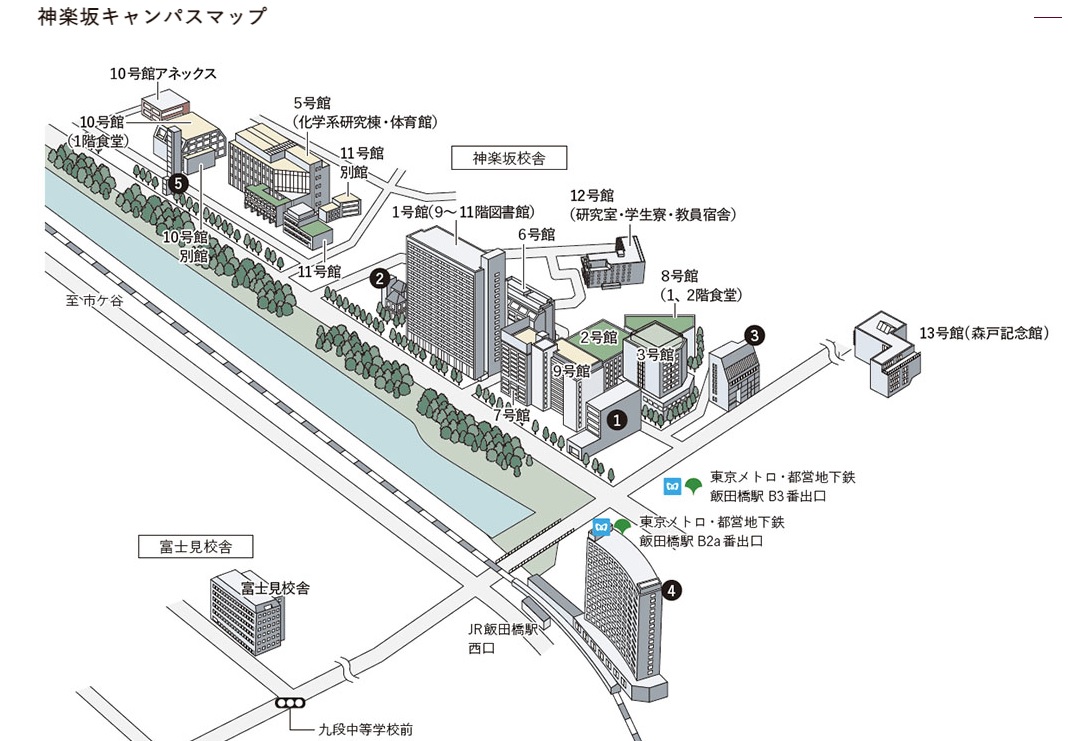

■ 会場 <3号館>